ホーム > 戸建て住宅の断熱リフォーム > 断熱等級4とは|5/6/7との違いやUA値や2025年義務化も解説

断熱等級4とは|5/6/7との違いやUA値や2025年義務化も解説

2025/1/28

省エネ住宅を意識するようになると、よく出てくる用語に「断熱等級」があります。

しかし等級といっても、なじみがない方にとってはよくわからない基準といえるでしょう。

断熱等級は、住宅の断熱性能を表すレベルを指すものです。そして断熱等級は、時代とともに何度も改正、追加されてきました。

省エネがさけばれる時代なので、今住んでいる家や、今後購入する家の断熱等級がどれくらいなのかは気になるところです。

そこでこの記事では、2024年現在ある7段階の断熱等級について紹介します。2022年までは最高レベルだった断熱等級4が、2025年からは義務化により最低基準になるのです。快適な住環境づくりのために、ぜひ参考にしてください。

目次

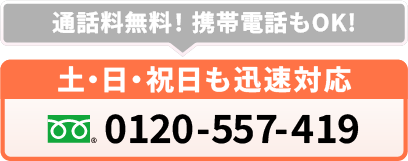

調査・御見積 無料!お気軽にお問い合わせください。

メールでのお問合せ

お問い合わせする断熱等級とは

はじめに「断熱等級」の意味について解説します。断熱等級には、それに関わる専門的な用語もありますので、あわせてご紹介しましょう

断熱等級とは「断熱性能等級」のこと

断熱等級は、正式名称では「断熱性能等級」といい、住宅の断熱性能を表す基準のことです。

国土交通省が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で、基準を定めており、1~7までの7段階で格付けされています。

2022年3月までは断熱等級は4が最高レベルでしたが、2022年4月に等級5が、その後同年10月に等級6と7が新しく設定されました。時代に合わせて進化している様子がうかがえます。

省エネ等級との違い

断熱等級と似ている用語に「省エネ等級」もあります。

省エネ等級は、正式名称を「省エネルギー対策等級」といい、やはり品確法で規定されている住宅性能表示の基準です。

断熱等級と省エネ等級は、省エネ等級の中に断熱等級が含まれるといった関係性になります。

省エネ等級は、断熱とエネルギー消費量において、その住宅がどのくらい省エネ基準に配慮しているかを示すものです。

長期優良住宅における断熱等級

また住宅の機能をはかる際には「長期優良住宅」というワードもよく耳にします。

長期優良住宅とは「長期にわたって良好な状態で使用できる」と、国に認められた住宅のことです。

新築の戸建て住宅において、以下8つの認定基準により認められます。

- 1.劣化対策

- 2.耐震性

- 3.省エネルギー性(必要な断熱性能等)

- 4.維持管理・更新の容易性

- 5.居住環境

- 6.住戸面積

- 7.維持保全計画

- 8.災害配慮

断熱性能は長期優良住宅における基準の1つなのです。断熱等級5以上は、長期優良住宅の認定基準となっています。

UA値とは?断熱等級との関係

UA値とは、外皮平均熱貫流率のことで、住宅の断熱性能を示す数値です。

屋根や外壁、床や窓などの外皮を介して住宅全体の熱がどの程度逃げやすいかを数値で表しています。

UA値が小さいほど、熱の出入りがしにくく断熱性能にすぐれているといえます。

断熱等級との関係は、地域ごとに定められており、たとえば5等級なら東京など6地域であればUA値が0.6以下でなければならないとされているものです。

ZEH(ゼッチ)とは

ZEH(ゼッチ)とは「nte Zero Energy House」の略称で、家庭におけるエネルギー消費量よりも生産量が上回りエネルギー収支がゼロ以下となる住宅のことです。断熱等級5レベルの省エネ住宅が該当します。

2030年までに新築住宅の平均でZEHをめざすとされており、今後の断熱性において主流となるものです。

HEAT20とは

HEAT20とは一般社団法人「20年先を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」の略称です。

屋根や外壁、床や窓などの外皮における断熱や遮熱などの性能の評価基準を設定しています。

ZEHよりもさらに厳しい基準となっており、断熱等級6,7がHEAT20の住宅外皮基準のG2、G3に該当します。

断熱等級4のレベルとは?

断熱等級は、これまでにたびたび改正、追加が行われており、現在は断熱等級1~7までの7段階で格付けされています。

各等級と地域区分に応じたUA値は以下のとおりです。

断熱等級4は、ちょうど真ん中に位置するレベルとなっています。しかし、断熱等級4はこれまでの位置づけと今後の位置づけは、大きく異なってくるのです。

| 断熱等級7 HEAT20 G3 |

2022/10~ | ||||||

| 断熱等級6 HEAT20 G2 |

|||||||

| 断熱等級5 ZEH基準 |

2022/4~ | ||||||

| 断熱等級4 次世代省エネ基準 |

1999~ | ||||||

| 断熱等級3 新省エネ基準 |

1992~ | ||||||

| 断熱等級2 旧省エネ基準 |

1980~ | ||||||

| 断熱等級1 | - | ||||||

断熱等級4と5の違いは断熱材の厚みなど

断熱等級4と5の違いについて紹介します。断熱等級5はZEH相当であることです。

断熱性能を持つ素材の厚みにおいても、断熱等級5は4の1.2倍となっており、外皮平均熱貫流率に対して、4級よりも高い性能が設定されています。

断熱等級6,7の仕様基準はHEAT20

断熱等級6では、冷暖房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね30%削減可能なレベルとされています。これは、HEAT20のG2と同じレベルです。

さらに断熱等級7は、40%削減可能な性能とされており、HEAT20のG3と同じレベルになります。

これから新築の家を建てる場合には検討に値するレベルですが、等級が高くなるほど建築費も高額になるため、どのレベルまでを望むのかは費用対効果を考えた判断が必要です。

2025年断熱等級4の義務化で3,2の住宅は建てられなくなる

これまで一般的な住宅では断熱等級は努力義務化されていませんでしたが、2025年には断熱等級4以上が義務化されます。

そのため、断熱等級3以下の新築住宅は建築できなくなるのです。

今後は、新築住宅を建てるのであれば、断熱等級4が最低等級となります。

これからの省エネを意識しなければならない時代において、断熱等級3や2の住宅は時代にマッチしていないといえるのでしょう。

断熱等級の調べ方

断熱等級を調べる方法は、これから新築で建てる住宅であれば、家を建てる工務店などに確認ができます。

また今後中古住宅を購入する場合には、不動産会社に確認しましょう。

そして、現在居住している住宅であれば、新築された年代や当時の図面によっておおよその断熱等級が把握できることもあります。

もしも現在の断熱性能に悩みがあれば、断熱等級を調べてみて、断熱リフォームを検討するのも得策です。

断熱等級を高めるメリット

中古住宅や今住んでいる既存住宅は、断熱性能が十分でない可能性もあります。

なぜなら日本の家屋の約90%は、現在の断熱等級4に達していないという国土交通省の調査結果もあるからです。

断熱等級を高めることで得られるメリットは、以下のとおりです。

- 外気の影響を受けづらく快適に過ごせる

- 省エネにつながる

- 光熱費を削減できる

たとえ古い住宅であっても、時代に合わせて適切な断熱リフォームを行うことで、断熱性能を今よりも高められます。

引用元:国土交通省「我が国の住宅ストックをめぐる状況について」

断熱性能が気になる方は|アサンテにご相談ください

もしも今の住宅の断熱等級が3以下であれば、断熱性能が十分ではなく、足元が寒い、冷暖房の効きが悪いなどと感じる方もいるかもしれません。断熱リフォームを行うことで、これらを解消し、今よりも快適な生活が送れるようになるはずです。

これからの時代に新築されるような断熱等級6や7レベルほどではないにしても、今後の最低基準となる断熱等級4をめざすことでもよいでしょう。

今のお住まいで冬の寒さや夏の暑さなどでお悩みなら、断熱リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。

とくに、冬場の足元からの冷えには床下の断熱リフォームがおすすめです。

アサンテは床下のプロで、床下側から取り付ける床下の断熱リフォームを取り扱っています。

事前の床下調査は無料で承りますので、まずはお気軽にご相談ください。

調査・御見積 無料!お気軽にお問い合わせください。

メールでのお問合せ

お問い合わせする